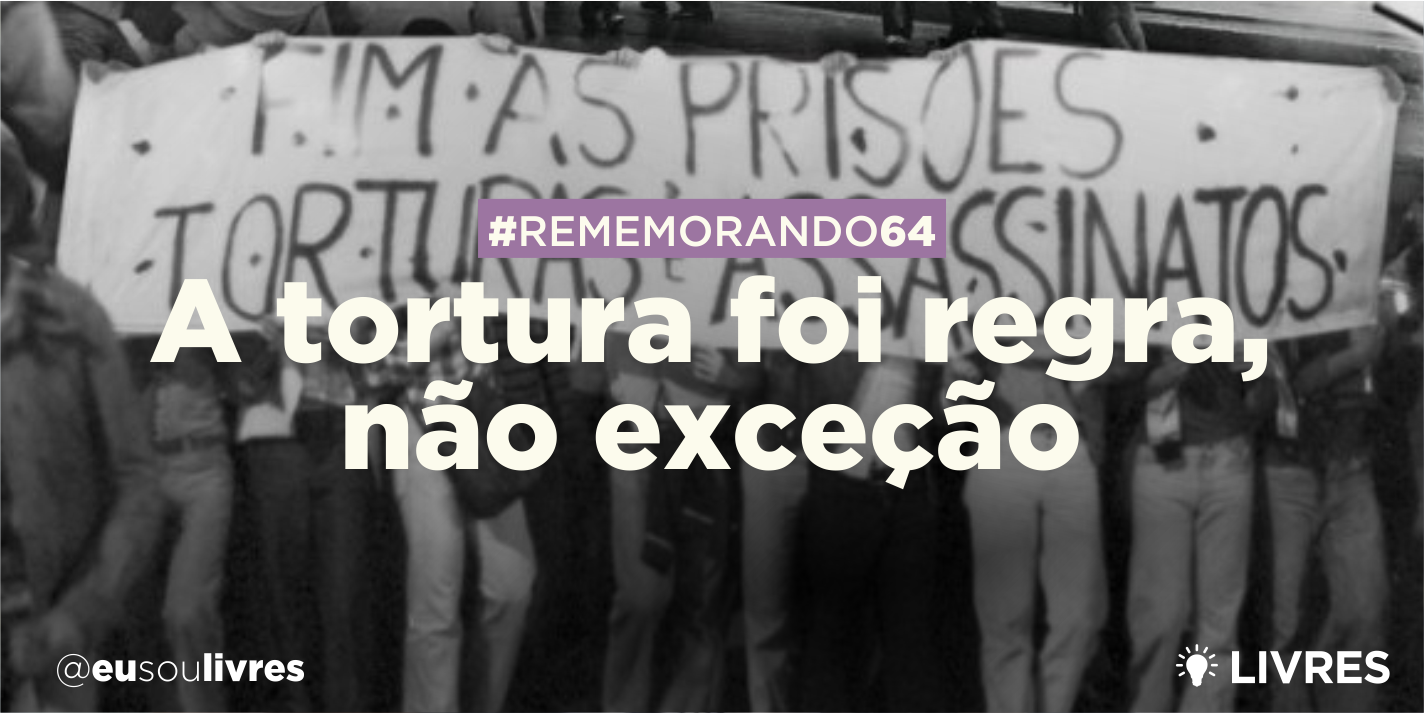

Tortura foi regra, não exceção

March 31, 2019

História

No princípio, era a omissão. O primeiro líder militar, Castelo Branco, repetia a fraqueza de Jango. No meio da bagunça institucional, os casos de insubordinação nos quartéis pipocavam por todo o país. A inação diante das denúncias de tortura cada vez mais numerosas desmoralizava o governo. A resistência do governo aos insubordinados e bárbaros da “linha dura” se limitava ao silêncio.

Castelo assumiu numa névoa de autoenganação. Enfatizava na ânsia por um período militar de transição, sem um estado de exceção permanente, mas cedia a qualquer pressão dos mais radicais. Nesse governo decorativo, o Ato Institucional foi pensado para ser o primeiro e único. Três outros o sucederam ainda sob o comando de Castelo, que abriu espaço para mais 13.

A criação do Serviço Nacional de Informações (SNI) durante o governo Castelo pavimentou a vigilância e a perseguição que levariam à tortura como prática sistemática nos governos seguintes. A corrupção e a subversão em teoria eram investigadas pelos Inquéritos Policiais Militares (IPMs). Na prática, os IPMs serviam de cortina de fumaça para acalmar os ânimos de quem exigia rédeas para segurar a linha dura. Nenhum torturador era punido, nenhum corrupto era realmente investigado. A impunidade, endêmica hoje, era também endêmica no período militar. Com os IPMs, foi fortalecida.

Sem a preocupação vazia de Castelo Branco em manter a aparência de legalidade do regime, a omissão foi dando lugar à adoção da tortura como instrumento comumente aceito de interrogatório. Em 1968, veio o AI-5, que marcou a radicalização completa do governo e a consolidação da tortura como algo sistemático.

Os métodos do horror também escalaram. À violência do Estado Novo e à tortura já praticada pela polícia civil, juntaram-se novas técnicas importadas. Até mesmo métodos britânicos, que não deixavam marcas físicas, foram estudados e aplicados. Há extensa documentação sobre aulas ministradas por oficiais. Frequentemente, as explicações eram seguidas de demonstrações em presos.

Havia até mesmo uma apostila, produzida pelo Centro de Informações do Exército (CIE) e intitulada Interrogatório. A cartilha explicava que, legalmente, esses métodos constituíam violência. Se o caso chegasse à Justiça, melhor que não houvesse marcas para embasar as acusações.

Enquanto isso, várias camadas da sociedade atuavam com o Estado para prevenir qualquer tipo de autuação legal dos torturadores. O judiciário abafava processos, profissionais da saúde fraudavam autos de corpo de delito e autópsias.

Mensurando a barbaridade, houve mais de 6 mil denúncias de tortura entre 1964 e 1977. Os documentos oficiais apontam quase 2 mil denunciantes. Com a promulgação do AI-5, as denúncias saltaram das centenas aos milhares. Torturadores foram recompensados pelo alto desempenho. O heroi pessoal do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Alberto Brilhante Ustra, foi laureado com a Medalha do Pacificador dois anos após assumir o DOI-CODI de São Paulo, um verdadeiro antro de violência. O prêmio chegou a ele “por ter-se distinguido no cumprimento do dever por atos pessoais de abnegação, coragem e bravura, com risco de vida”.

Em 1996, João Baptista Figueiredo, presidente na ditadura e ex-chefe do SNI, teve a audácia de negar todos esses fatos, extensamente documentados. Em entrevista ao Estadão, falou que “se houve tortura no regime militar, ela foi feita pelo pessoal de baixo, porque não acredito que um general fosse capaz de coisa tão suja”. Mas, como mostramos aqui, não só foram capazes, como foram acobertados pelo governo, do qual o próprio Figueiredo foi líder por vários anos.